Littératures de l'imaginaire

Les littératures de l'imaginaire sont un ensemble de styles littéraires ayant pour point commun de faire évoluer le récit dans un univers physique et social entièrement construit par leur auteur.

Contrairement aux littératures réalistes (Stendhal, Honoré de Balzac, Giovanni Verga, Fiodor Dostoïevski, Charles Dickens…) ou naturaliste comme Émile Zola, les littératures de l'imaginaire ne réfléchissent pas le monde par l'art de la description fidèle mais plutôt par l'art de l'allégorie (la description n'en est pas absente pour autant, comme ne l'est pas l'allégorie dans les littératures réalistes).

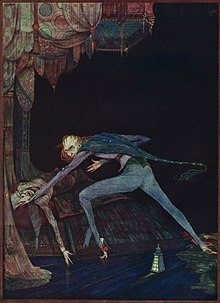

La science-fiction, le fantastique et la fantasy (ou le merveilleux) sont généralement reconnus comme les trois principales branches de la littérature de l'imaginaire[1].

Il est néanmoins aussi possible d'y inclure les contes et les mythes ainsi que, plus spécifiquement, les récits surréalistes et le réalisme magique. Des auteurs comme Franz Kafka ou Mikhaïl Boulgakov peuvent à ce titre être considérés comme ayant produit des littératures de l'imaginaire.

En France, chaque mois d'octobre voit la mise en place du Mois de l'Imaginaire où les différents éditeurs français de littératures de l'imaginaire mettent en commun leurs efforts pour promouvoir ce type de littérature à travers l'Hexagone[2].

Émergence du concept et des études spécifiques

Une première étape dans la réflexion sur ce genre pluriel, passe par les travaux fondamentaux de Roger Caillois, Mario Praz, Tzvetan Todorov et Umberto Eco[3].

On note que dès 1979, en France, à la faculté des lettres et sciences humaines de université de Reims, émerge le Centre de recherche sur l'imaginaire, l'identité et l'interprétation dans les littératures de langue anglaise, qui commence à produire colloques, conférences et ouvrages, jusqu'en 2005, sur ces questions limitées à un certain corpus linguistique[4]. En 1980, c'est l'université de Toulouse-Le Mirail qui fonde le Centre d'études et de recherches sur les littératures de l'imaginaire (CERLI) qui entame un véritable travail de fond sur ce concept spécifique, et ce, de façon élargie, travail notamment développé par Françoise Dupeyron-Lafay[5]. Du côté de l'université de Provence, les travaux de Roger Bozzetto nourrissent également les recherches[6].

Les centres de recherches non-francophones explorent un concept similaire appelé speculative fiction, expression popularisée dès la fin des années 1940 par Robert A. Heinlein par la publication d'essais[7], et que l'on peut traduire en français par « littérature conjecturale ». Les productions expérimentales de Christine Brooke-Rose illustrent de façon remarquable le pont linguistique et culturel entre les univers francophones, anglo-saxons, et féministes. L'essai de Thomas Wörtche, Phantastik und Unschlüssigkeit: Zum strukturellen Kriterium eines Genres (1987) constitue également une étape essentielle dans la compréhension de ces littératures.

Une littérature de l'extraordinaire ?

Selon Emmanuel Bertrand-Egrefeuil, il serait préférable de parler de « littératures de l’extraordinaire » pour désigner à la fois le fantastique, la science-fiction, et la fantasy[8]. En effet, par définition, toute fiction a recourt à l’imaginaire. Excepté pour le roman historique qui s’appuie sur des éléments factuels et avérés, le romancier invente ici la quasi-totalité de ses personnages. L’intrigue peut aussi se dérouler dans des lieux imaginaires — voire transposés —, comme par exemple la petite ville franc-comtoise de Verrières dans Le Rouge et le Noir ou le village normand d’Yonville dans Madame Bovary, alors qu’aucune de ces deux œuvres n’appartient aux trois genres précités. En revanche, le fantastique, la science-fiction, et la fantasy, ont la particularité de mettre en œuvre des événements extraordinaires du point de vue du lecteur. Dès lors, en s’interrogeant sur l’origine de ces phénomènes, cet auteur en déduit des définitions simples des trois genres[9]. Dans la science-fiction, l’extraordinaire s’explique par une science inventée par l’écrivain. Dans la fantasy, les manifestations surnaturelles sont dues à de la magie. Dans le fantastique, le lecteur ne connaît pas la cause de ces événements extraordinaires : il hésite. C’est « l’effet fantastique » analysé par Tzvetan Todorov[10]. Enfin, on parle de genre de l’étrange si le phénomène extraordinaire, a, en définitive, des causes rationnelles : l’étrange n’appartient pas aux littératures extraordinaires.

Quelques auteurs

- Mary Shelley

- Edgar Allan Poe

- H. P. Lovecraft

- Jorge Luis Borges

- Michael Ende

- Ursula K. Le Guin

- Stephen King

- Haruki Murakami

- Neil Gaiman

- George R. R. Martin

- Nora K. Jemisin

- J. K. Rowling

- J. R. R. Tolkien

- Amin Maalouf

- Becky Chambers

- Margaret Atwood

Notes et références

- ↑ Berthelot 2006, p. 1.

- ↑ « Le Mois de l'Imaginaire », sur Le Mois de l'Imaginaire (consulté le )

- ↑ U. Eco (1962), L'Œuvre ouverte, trad. en français en 1965.

- ↑ « Centre de recherche sur l'imaginaire, l'identité et l'interprétation dans les littératures de langue anglaise (Reims, Marne) », catalogue général de la BnF.

- ↑ « Centre d'études et de recherches sur les littératures de l'imaginaire », catalogue général de la BnF.

- ↑ Claude Ecken, « «Les Univers des fantastiques. Dérives et hybridations », sur Bifrost, .

- ↑ (en) R. A. Heinlein, « On Writing of Speculative Fiction », in: L. A. Eshbach (dir.), Of Worlds Beyond, n° 11, 1947.

- ↑ Emmanuel Bertrand-Egrefeuil, Tout savoir sur la magie. Comment écrire et réussir son univers de Fantasy, Fantasy Editions Rcl, 2018, p. 28-32, (ISBN 979-10-92557-85-5)

- ↑ Ibid.

- ↑ Tzevtan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, éditions du Seuil, coll. « Points littérature », 1970. Cité par E. Bertrand-Egrefeuil, ibid.

Voir aussi

Bibliographie

- « Littératures de l’imaginaire en France », dossier de Initiales, .

- « Spécial littératures de l'imaginaire en France : la parole aux éditeurs », in Bifrost no 36.

- Anne Besson, Les littératures de l'imaginaire, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. « L'opportune », , 64 p. (ISBN 978-2-38377-077-0).

- Francis Berthelot, « Genres et sous-genres dans les littératures de l’imaginaires », Actes du Séminaire Narratologies, (lire en ligne)

Articles connexes

- Littérature comparée

- Grand prix de l'Imaginaire

- Liste d'auteurs de littérature fantastique, et leurs œuvres principales

- Liste d'auteurs de science-fiction, et leurs œuvres principales

Portail de la littérature

Portail de la littérature  Portail de la fantasy et du fantastique

Portail de la fantasy et du fantastique  Portail de la science-fiction

Portail de la science-fiction