Royaume de Navarre

Pour les articles homonymes, voir Navarre.

(eu) Nafarroako Erresuma

(la) Regnum Navarrae

(es) Reino de Navarra

824–1841

avant 1589 à 1620 |  Blason de 1234 à 1580 |

| Statut | Monarchie constitutionnelle |

|---|---|

| Capitale | Pampelune |

| Langue(s) | Basque principalement, gascon, navarro-aragonais, castillan, français |

| Religion | Catholicisme |

| Population (1520) | 186 500 hab. |

|---|---|

| Densité (1520) | 15,4 hab./km2 |

| Gentilé | Navarrais |

| Superficie | |

|---|---|

| • – | 20 000 km2 (environ) |

| • – | 12 100 km2 (Haute et Basse-Navarre, Sonsierra comprise) |

| • – | 1 325 km2 (Basse-Navarre seule) |

| 824 | Eneko Arista est nommé roi de Pampelune |

|---|---|

| 1200 | À la suite de la conquête castillane, le royaume de Navarre se trouve désormais totalement enclavé |

| 1516 | Conquête de la Haute-Navarre par la Monarchie catholique espagnole en 1512. Le territoire indépendant est réduit à la Basse-Navarre qui sera rattachée au royaume de France. |

| 1571 | Traduction du Nouveau Testament en basque à l'initiative de la reine Jeanne III. |

| 1589 | Le roi de Navarre hérite du royaume de France |

| 1620 | Édit d'union imposé par la France à la Navarre |

| 1790 | Abolition des institutions de la Basse-Navarre et inclusion dans le département des Basses-Pyrénées |

| Fin de l'usage du titre de « Roi de France et de Navarre » | |

| Décision de réduire la Haute-Navarre en simple province (Division de l'Espagne en provinces) | |

| La ley paccionada adoptée à Madrid intègre définitivement la Haute-Navarre à l'organisation politique et judiciaire en vigueur dans le reste de l'Espagne | |

| Fin de iure de l'union dynastique avec le Royaume de France, la loi salique ne s'appliquant pas en Navarre |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

modifier - modifier le code - voir Wikidata (aide)

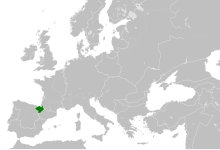

Le royaume de Navarre[1] (en basque : Nafarroako Erresuma ; en latin : Regnum Navarrae ; en espagnol : Reino de Navarra) est un royaume médiéval fondé en 824 par les Vascons, dont le premier roi est Eneko Arista, premier d'une lignée de 17 rois basques[2] qui régneront sur le royaume jusqu'en 1234[3]. Attaquée depuis trois siècles au nord des Pyrénées, dans le duché de Vasconie par les Francs, et au sud par les Wisigoths, puis les Omeyyades (musulmans), la Vasconie est réduite au petit royaume de Pampelune, terres ancestrales du Saltus Vasconum[4].

La Haute-Navarre fut conquise en 1512 par les couronnes d'Aragon et Castille — et fut annexée en 1516 dans l'actuel royaume d'Espagne — et l'autre partie (Basse-Navarre), restée indépendante, fut unie à la couronne de France à partir de 1589 — d'où le titre de « roi de France et de Navarre » inauguré sous le règne de Henri IV.

La langue vernaculaire de la majorité des Navarrais était généralement le basque. La Navarre historique s'étire de part et d'autre de la chaîne pyrénéenne. Elle était divisée en six mérindades (circonscriptions administratives et judiciaires) : Pampelune, Tudela, Estella, Olite, Sangüesa et Saint-Jean-Pied-de-Port, cette dernière n'ayant pas en réalité bénéficié du statut de mérindade.

Ses habitants se nomment les Navarrais (en basque : Nafarrak ; en espagnol : Navarros).

Histoire

Antiquité et haut Moyen Âge

Vue d'ensemble

Au Ier siècle avant notre ère, le territoire de l'actuelle Navarre est peuplée par des Vascons (en latin Vascones), population apparentée aux Basques (comme leur nom l'indique), vivant entre la Garonne et les Pyrénées (partie de la Gaule appelée Aquitaine par Jules César) ainsi que dans des régions au sud et au sud-ouest des Pyrénées.

Vers -100, les Romains, qui ont éliminé Carthage en -146, contrôlent la quasi totalité de l'Hispanie. En -75, le général et homme politique Pompée fonde une ville qui va devenir Pampelune.

Le Ve siècle siècle est marqué par les invasions des Suèves (vers 420), puis des Wisigoths du royaume de Toulouse (à partir de 440), qui chassés de Gaule en 507, fondent le royaume de Tolède.

Au début du VIIIe siècle, le royaume wisigoth est détruit par l'invasion musulmane (711-716) qui s'étend jusque dans le sud de la Gaule (Narbonne est prise en 719) et dans le nord de l'Hispanie, où leur contrôle n'est cependant pas complet (royaume des Asturies). En 750, lorsque les Omeyyades perdent le califat au profit des Abbassides, ils conservent cependant le pouvoir en Hispanie, qu'ils appellent Al-Andalus et fondent l'émirat de Cordoue en 756.

De l'Aquitaine préromaine au duché de Vasconie

L'Aquitaine préromaine (au sud de la Garonne), peu celtisée et marquée par la culture protobasque (par exemple, le nom préromain d'Auch est Elimberri) est absorbée sous le règne d'Auguste dans la province romaine d'Aquitaine (au sud de la Loire), dont le chef-lieu est Bordeaux.

Elle réapparait au IVe siècle, dans le cadre des réformes de Dioclétien, lorsque la province d'Aquitaine est divisée en trois, sous la forme de l'Aquitaine troisième ou Novempopulanie (chef-lieu : Eauze, puis Auch).

Après la chute de l'Empire romain d'Occident (476) et la conquête du royaume de Toulouse par les Francs (507), la province de Novempopulanie, qui correspond à l'archidiocèse d'Auch, se transforme en une entité politico-militaire plus ou moins dépendante des rois mérovingiens, le duché de Vasconie, institué peu après l'an 600. Les ducs de Vasconie contrôlent un territoire au sud des Pyrénées, le Saltus Vasconum.

D'abord vassaux des Francs (602-660), les ducs sont de fait indépendants de 660 à 769, date à laquelle Charlemagne, devenu roi des Francs en 768, rétablit son autorité sur le duc Loup II.

Pampelune dans les années 770 entre le royaume franc et l'émirat de Cordoue

Vers cette date, Pampelune passe sous le contrôle d'une puissante famille du nord de l'émirat de Cordoue, les Banu Qasi, issue du comte Cassius, notable du royaume wisigoth converti à l'islam dès 713. Les Banu Qasi sont implantés à Tudela et Olite, au sud de Pampelune, et un des leurs, Abou Taur est gouverneur de Huesca.

En 778, une conjuration contre l'émir de Cordoue, ourdie par le gouverneur de Barcelone, Soulayman ibn al-Arabi, lance Charlemagne dans une campagne en vue de s'emparer de Saragosse. Cette campagne est relativement bien connue, en raison de l'épisode de la bataille de Roncevaux du 15 août 778 : Pampelune, sur le chemin entre Roncevaux et Saragosse, y occupe une place importante.

Les deux armées franques s'emparent l'une de Barcelone, Gérone et Huesca, l'autre de Pampelune. Elles se rejoignent à Saragosse, mais le gouverneur refuse d'ouvrir les portes, contrairement à ce que pensait Sulayman. Charlemagne décide de rentrer en Francie sans plus attendre, étant menacé par une révolte saxonne. À Pampelune, il ordonne la destruction des remparts. Durant le passage du col de Roncevaux, l'arrière-garde franque est attaquée par des Vascons qui l'emportent. Cet épisode sera magnifié par la suite dans la Chanson de Roland (XI), qui en fait une bataille épique entre Roland et le roi de Saragosse.

En 781, l'émir de Cordoue, 'Abd al-Rahmān Ier, s'empare de Pampelune.

-

Fondation du royaume de Navarre

Fondation du royaume de Navarre -

Le royaume de Navarre de 814 à 875

Le royaume de Navarre de 814 à 875 -

Le royaume de Navarre de 875 à 900

Le royaume de Navarre de 875 à 900 -

Le royaume de Navarre de 900 à 929

Le royaume de Navarre de 900 à 929 -

Le royaume de Navarre de 929 à 961

Le royaume de Navarre de 929 à 961 -

Le royaume de Navarre de 961 à 1002

Le royaume de Navarre de 961 à 1002 -

L'unification des royaumes sous Sanche III

L'unification des royaumes sous Sanche III

Fondation du royaume de Pampelune par Eneko Arista

L'avènement du premier roi de Navarre ou roi de Pampelune ne s'est pas fait sans heurts, tant sur le plan intérieur, en raison de l'opposition d'une partie de la population chrétienne à l'alliance avec les musulmans, qu'extérieur, la Navarre étant menacée d'un côté par l'émirat de Cordoue (et de l'autre par l'Empire carolingien, avec les interventions de Charlemagne d'abord, puis de son fils Louis le Pieux.

Le royaume de Navarre (également nommé royaume de Pampelune), est né d'une alliance entre les musulmans et les chrétiens qui ont désobéi à l'autorité religieuse pour défendre leur indépendance nationale. Il faut préciser que le Banu Qasi Musa ibn Musa, surnommé le troisième roi d'Espagne, était le demi-frère et le gendre d'Eneko Arista (Eneko Aritza en basque), premier roi de Navarre, et que d'autres mariages ont renforcé l'alliance des deux dynasties.

Louis le Pieux, alors roi d'Aquitaine, donna la Navarre au comte Aznar. Devenu empereur, il dut faire face à plusieurs soulèvements des Vascons. En 824, les Vascons d’Eneko Arista écrasent une seconde fois l’armée franque lors de la troisième bataille de Roncevaux. Après cette victoire, Eneko Arista est proclamé roi de Pampelune.

Les successeurs d'Eneko (860-1234)

Son fils García Íñiguez voit son titre de roi de Navarre confirmé en 860. L'indépendance de la Navarre est proclamée à la diète de Tribur (887), et le titre de roi reconnu à García et à ses successeurs.

À la mort de Sanche III le Grand (1035), ce royaume, qui comprenait alors tout le nord-est de l'Espagne (sauf les terres de Catalogne, qui seront rattachées à la couronne aragonaise en 1134 avec le mariage de Raimond-Bérenger IV de Barcelone) se partage en trois royaumes : Navarre, Castille, Aragon.

En 1076, Sanche IV de Navarre est détrôné par Sanche Ramirez, roi d'Aragon, son cousin, qui réunit les deux couronnes et les transmit à ses successeurs. À la mort d'Alphonse Ier (1134), la Navarre redevient un royaume indépendant avec la proclamation de García Ramírez.

Sanche VI est entraîné dans la lutte entre les rois de France et d’Angleterre au XIIe siècle, et y perd Bayonne et le Labourd. En 1177, Richard Cœur de Lion intervient contre les vassaux du roi de Navarre, en guerre contre lui. Sanche VII participe à la grande victoire des chrétiens sur les musulmans à Las Navas de Tolosa (1212), et meurt sans héritier.

-

La Navarre de 1037 à 1065

La Navarre de 1037 à 1065 -

La fin du royaume de Pampelune en 1085

La fin du royaume de Pampelune en 1085 -

La renaissance de la Navarre en 1148

La renaissance de la Navarre en 1148 -

La Navarre en 1157

La Navarre en 1157 -

Les guerres contre la Castille en 1195

Les guerres contre la Castille en 1195 -

La perte de la Biscaye en 1224

La perte de la Biscaye en 1224

Moyen Âge : entre indépendance et influences françaises

Période de la maison de Champagne

En 1234, Thibaut de Champagne, fils de Blanche la deuxième sœur de Sanche VII , commence une nouvelle dynastie. Il lutte contre les Anglais sur sa frontière nord. Son fils ainé Thibaut II de Navarre lui succède puis son fils cadet Henri Ier le Gros. À la mort de ce dernier sans héritier mâle, sa veuve, la régente Blanche d'Artois, se réfugie en France. Le roi de France prend la régence et soumet en 1276 ses vassaux révoltés.

Période de l'union personnelle avec le royaume de France

Le mariage de Jeanne Ire de Navarre avec Philippe le Bel (1284) unit de facto provisoirement la couronne de Navarre et celle de France. À la mort de Jeanne en 1305, l'indépendance de la Navarre est respectée par Philippe et leur fils Louis le Hutin se fait couronner à Pampelune. Il ne deviendra roi de France qu'en 1314. Toutefois en 1316 et 1322 Philippe le Long et Charles le Bel régnent en dépit des droits de leur nièce Jeanne. En 1328 leur cousin Philippe de Valois leur succède sur le trône de France. Mais ce dernier étant étranger à la dynastie navarraise et la règle de primogéniture masculine ne s'appliquant pas à la Navarre, celle-ci est restituée à la petite-fille de Jeanne Ire. Jeanne II de Navarre hérite donc du royaume, qui ne partage plus le même souverain avec la France : la maison d'Évreux (capétienne), dont est issu Philippe, le mari de Jeanne II, sera à la tête du royaume pendant un siècle.

Nouvelle indépendance

À la mort de Jeanne II (1349), Charles II (1332-1387) reprend fermement les rênes du royaume. L'époque de Charles II marque l'apogée militaire de la Navarre : il s'implique dans les guerres espagnoles, notamment entre la Castille et l’Aragon lors de la guerre des deux Pierre[5], et entre en conflit à plusieurs reprises contre les rois de France Jean II et Charles V. Ce dernier finit par le déposséder de ses biens en Normandie[6] après la bataille de Cocherel. Il profite alors de la guerre civile de Castille et du traité de Libourne pour recouvrer temporairement les territoires de Guipuscoa et d'Alava (1368-1373). En 1376, Charles II envoie même des troupes en Albanie, dont avait hérité par mariage son frère Louis de Navarre[7] puis, en 1383-1385, il intervient au Portugal en faveur de la Castille[8]. Son fils Charles III (roi de 1387 à 1425) revient à la diplomatie et à la paix avec ses voisins.

La Navarre passe ensuite aux maisons d'Ivrée (ou de Trastamare), de Grailly (ou de Foix) et d'Albret.

Période de guerre civile (1451-1461)

De 1451 jusqu'à 1461, une querelle successorale conduit à une guerre civile. Charles III meurt sans fils en 1425. Sa fille Blanche Ire de Navarre est mariée à l’héritier d’Aragon Jean. Le contrat de mariage prévoit que les deux royaumes ne fusionneront pas et que le premier fils hérite du royaume de Navarre. À la mort de Blanche Ire en 1441, Jean d'Aragon conserve la Navarre, spoliant son fils Charles, prince de Viane.

Charles de Viane est soutenu par les Beaumont et les Luxe, qui s’opposent aux Gramont, alliés aux vicomtes de Béarn et aux vicomtes de Dax. Après la mort de Charles de Viane, la guerre est temporairement résolue par l’arbitrage de Louis XI de France et d’Henri IV de Castille à l’entrevue du pont d'Osserain, en 1462. Jean d'Aragon conserve la Navarre jusqu’à sa mort ; ensuite, le royaume va à sa seconde fille Éléonore de Navarre, qui meurt la même année. La couronne passe à la maison de Grailly (qui possède Foix et Béarn depuis 1412).

La solution ne satisfait que partiellement les deux parties, qui guerroient sporadiquement jusqu’au début du XVIe siècle.

-

L'usurpation aragonaise en 1441.

L'usurpation aragonaise en 1441. -

La guerre civile navarraise de 1451 à 1461.

La guerre civile navarraise de 1451 à 1461.

Époque moderne

- - Territoire resté indépendant en 1523

- - Territoires occupés par l'Espagne

En 1512, Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon et régent de Castille, et fils de Jean II, envahit la Navarre où règnent Catherine Ire (de Grailly) et son mari Jean III (d'Albret), et conquiert rapidement la Haute-Navarre, et une partie de la Basse-Navarre d’outre-Pyrénées. Jean d’Albret tente de reconquérir le royaume de sa femme, une première fois en 1512, mais échoue malgré l’aide française, et une deuxième fois en 1516, date à laquelle il meurt.

En 1518-19, le royaume est touché par une épidémie de peste. Profitant de la guerre des Communautés de Castille, Henri II de Navarre entreprend, avec l’aide française, une reconquête rapide de son royaume. Il est reconnu comme roi par les représentants de la ville de Pampelune le . Après quelques succès, il est battu à Noain le , et perd à nouveau pratiquement toute la Navarre. La résistance navarraise se focalise à Amaiur (1521-1522) et Fontarrabie (1521-1524).

Dernière période d'indépendance

Henri II installe sa capitale à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) et y réunit en 1523 les États généraux de Navarre. La Chancellerie de Navarre est également restaurée. En 1524, Charles Quint envoie Philibert de Chalon envahir la Guyenne et la Basse-Navarre.

Henri II et François Ier sont faits prisonniers à Pavie le . Henri II parvient à s'évader quelques mois plus tard. En 1527 il épouse la sœur de François Ier. Une nouvelle campagne permet la reconquête de la Basse-Navarre avec la reprise de Saint-Jean-Pied-de-Port le .

La Paix des Dames ayant mis fin en 1529 à la guerre entre Charles Quint et François Ier, ce dernier épousant la sœur du premier, le sort de la Navarre est scellé. Charles Quint abandonne l’idée de reconquérir la Basse-Navarre dont doit désormais se contenter Henri II. La Haute-Navarre et Pampelune restent espagnoles.

En 1548, Jeanne d'Albret, héritière du royaume, épouse Antoine de Bourbon. Craignant de nouvelles revendications sur la Haute-Navarre, Charles Quint fait proclamer son fils Philippe roi de Navarre à Pampelune par les États de Navarre.

En , Antoine de Bourbon tente lui aussi de reconquérir la Haute-Navarre, mais il échoue.

Henri III de Navarre, fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albret, héritier de la maison capétienne de Bourbon, monte sur le trône de France en 1589, sous le nom de Henri IV, roi de France et de Navarre. En 1595 il déclare la guerre au roi d'Espagne. En 1598, à la paix de Vervins il se refuse toutefois à entériner l'annexion de la Navarre « espagnole ». Par un édit de , il cède et réunit ses possessions mouvantes de la Couronne de France au domaine royal, à l'exception de ses possessions souveraines de la Navarre, du Béarn et du Donezan.

Son fils Louis XIII (Louis II de Navarre) décide de l'union de la couronne de Navarre à celle de France par l'édit de Pau (). Cet édit, bien que non ratifié par les États de Navarre, marque l'établissement de la loi salique dans la succession au trône du royaume de Navarre.

Louis XIII et ses successeurs ajoutèrent le titre de roi de Navarre à celui de roi de France[9].

Un enjeu du conflit entre la France et l'Espagne

La Navarre est dès lors séparée en deux entités : la Haute-Navarre, occupée depuis 1512, où un vice-roi représente le roi d’Espagne, et la Basse-Navarre, où le roi de France et de Navarre ne possède qu’un ensemble de petites vallées.

La guerre franco-espagnole (1635-1659) va maintenir ces territoires en alerte et entraîner une occupation militaire permanente. Le traité des Pyrénées, signé le sur l'île des Faisans, aux confins de la Navarre, non seulement ne met pas fin à la division du royaume de Navarre mais marque l'instauration officielle de la frontière entre l'Espagne et la France.

Les guerres suivantes (guerre de Dévolution, guerre de Hollande, guerre des Réunions, guerre de la Ligue d'Augsbourg) maintiennent la tension et la militarisation sur la « frontière » entre Haute et Basse-Navarre. La restitution de la Navarre occupée est cependant toujours envisagée dans le traité de Vienne (1668) ou dans celui de La Haye (1698).

Réunification avortée sous le règne de Louis XIV

En 1700 le roi d'Espagne (et de Haute-Navarre) Charles II meurt sans postérité. Le dauphin Louis de France, fils de Louis XIV, roi de France et de (Basse-)Navarre, et de Marie-Thérèse, sœur ainée de Charles II, est alors susceptible de réunir sur sa personne les couronnes de France et d'Espagne et incidemment de réunifier le royaume de Navarre. Le dauphin reste cependant en retrait de la succession d'Espagne, se réserve pour le trône de France et cède ses droits sur l'Espagne à son second fils qui devient Philippe V d'Espagne. Le dauphin ne régnera finalement nulle part. Il meurt avant son père Louis XIV en 1711 et n'aura donc pas l'occasion d'envisager le futur de la Navarre avec son fils Philippe. Peu après, en 1712, Louis de France, le frère ainé de Philippe meurt à son tour, sans avoir pu régner. Finalement c'est le neveu de Philippe, Louis XV, qui devient roi de France en 1714. La question navarraise semble être alors reléguée à un second plan.

Toutefois, la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) qui assure le trône à Philippe V n'a eu que peu d'incidence en Navarre. La Haute-Navarre et les provinces basques (Alava, Biscaye et Guipuscoa) sont en effet des soutiens fidèles de Philippe V et de sa dynastie tout le temps du conflit. Pour récompenser cette fidélité Philippe V maintient expressément le régime foral basque et navarrais alors qu'il supprime tous les autres par les décrets de Nueva Planta. Cette "exceptionalité forale" interprétée hors d'une optique navarraise va devenir plus tard la source du nationalisme basque.

À la mort de Louis XIV en 1715, la division du royaume de Navarre est définitive. Il y a désormais deux royaumes de Navarre : le royaume espagnol de Haute-Navarre, et le royaume de Navarre en Basse-Navarre. Les souverains français et espagnols, tous issus de Louis XIV, sont alliés et aucun n'a de prétention sur le territoire navarrais de l'autre. Mais les rois de France ne reconnaissent pas[10] le titre de roi de Navarre que se donnent les rois d'Espagne.

Mesures institutionnelles des rois de Castille, puis d'Espagne

Pour éviter un retour toujours possible du Guipuscoa et de l'Alava à la Navarre (comme ce fut le cas en 1366-1373) et pour s'assurer la conservation de l'héritage de la seigneurie de Biscaye (1379), les rois de Castille érigent au cours du XVe siècle ces trois territoires anciennement navarrais en provinces autonomes forales.

Ces provinces, ainsi que la Haute-Navarre conquise définitivement en 1522, ne sont pas affectées par les décrets de Nueva Planta (1715) ou la division territoriale de l'Espagne en 1833 et sont conservées telles quelles.

Époque contemporaine

Malgré la protestation expresse des États généraux de Navarre, la Révolution française entraîne en 1790 l'abolition des fors basques et navarrais, la dissolution de l'organisation territoriale et des institutions du royaume de (Basse-)Navarre et l'annexion de la Navarre à la France, avec la création d'un département des Basses-Pyrénées[N 1].

À la Restauration, le souverain prend bien le titre de roi de France et de Navarre mais ne prend aucune mesure concrète concernant le territoire ou les institutions navarraises. Cette fiction prend fin après la révolution de Juillet (1830) : le nouveau roi, Louis-Philippe d'Orléans est désigné comme « roi des Français » (comme Louis XVI de 1789 à 1792).

Le royaume de Navarre subit un processus complet d'abolitio nominis (1789 et 1830) qui laisse la place à un Pays basque "informel" jusqu'à la création en 2017 d'une modeste (EPCI de troisième niveau) communauté d'agglomération basque.[pas clair]

En Haute-Navarre, les institutions navarraises sont restaurées de manière effective après la guerre contre Napoléon, mais le courant centralisateur voit d'un mauvais œil cette autonomie. En effet, après 1824 et la fin de la vice-royauté du Pérou, la Haute-Navarre seule conserve sa condition de royaume et pourrait être logiquement tentée par l'indépendance. La crise dynastique de succession au trône d'Espagne en 1833 et le début de la Première Guerre carliste (1833-1839) vont entrainer la Haute-Navarre dans un conflit qui lui était en principe étranger. Les Navarrais soutiennent alors en masse le prétendant don Carlos qui installe sa cour à Estella-Lizarra et règne « en » Navarre. Cependant, la victoire finale des libéraux centralisateurs de Madrid va entraîner l'abolition formelle du régime foral et la réduction du royaume de (Haute-)Navarre en simple province espagnole (1841).

Ces quatre provinces forales vont être alors l'épicentre des guerres carlistes (1833-1839 et 1872-1876).

Ces provinces sont ensuite prises comme référence géographique par le nationalisme basque (1894), qui, de façon très curieuse, insiste pour considérer que la Navarre, qui était à l'origine un « tout » politique, n'est qu'une « partie » du projet nationaliste (Zazpiak Bat)[pas clair][17].

De leur côté, les autorités espagnoles, conscientes de ce changement de paradigme[pas clair], veillent à alimenter une rivalité entre Basques et Navarrais[réf. nécessaire]. Cette politique a exclu la Haute-Navarre des statuts d'autonomie basques de 1936 et 1979, puis a érigé la Haute-Navarre en communauté forale différenciée (1982).

De surcroît, la Rioja, ancien territoire du royaume de Navarre, a été érigée en communauté autonome (1982), ce qui aboutit au fractionnement du territoire de la Navarre historique.

Héraldique

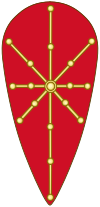

| Blasonnement : De gueules aux rais d'escarboucle d'or[18] Commentaires : Armoiries primitives de la Navarre Ces armes n'étaient déjà plus en usage lorsque Thibaut Ier monta sur le trône. |

| Blasonnement : De gueules aux rais d'escarboucle d'or réunis en orle, allumés en cœur de sinople[18] Commentaires : Armes anciennes du royaume de Navarre |

| Blasonnement : De gueules aux chaînes d'or placées en orle, en croix et en sautoir, chargées en cœur d'une émeraude au naturel[18] Commentaires : Armes de Navarre moderne Il est difficile de dire exactement à quelle date les rois de Navarre remplacèrent les rais d'escarboucle par des chaînes : selon les auteurs, les dates citées vont du règne de Charles II de Navarre à 1700. Ces armes s'appliquent de nos jours tout autant à la Navarre française ou Basse-Navarre qu'à la Navarre espagnole ou Haute-Navarre. |

Institutions

Monnaie

Le royaume de Navarre a émis sa propre monnaie depuis ses origines jusqu'au XIXe siècle et cela même après la conquête de la Haute-Navarre par la monarchie espagnole ou l'union avec le royaume de France. Historiquement, les ateliers de monnaie du royaume étaient situés à Pampelune, Monréal, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais[19].

Dans le cadre de l'union entre la Navarre et la France, les monnaies émises associent sous une même couronne les blasons des deux royaumes, selon un modèle d'armoiries d'alliance préféré à celui des armes composées. L'égalité et l'indépendance des deux royaumes étaient ainsi respectées. Bien que l'hôtel de la monnaie de Saint-Palais fut fermé entre 1672 et 1700[20] , ces monnaies sont émises jusqu'à la Révolution française.

Dans le même temps, les souverains espagnols, qui ont conquis la Haute-Navarre, continuent d'émettre de la monnaie navarraise aux seules armes de Navarre et qui adopte une numération navarraise des souverains, jusqu'en 1834.

Langues

La langue vernaculaire de la majorité des Navarrais était généralement le basque. De façon restreinte, l'occitan dans sa variante gasconne (au nord) et l'aragonais (à l'est) étaient également usités. Par contre le castillan dans l'extrême sud (Tudela) de la Navarre actuelle fut la langue principale. Les langues utilisées par la chancellerie étaient une forme d'occitan standardisé, notamment dans la partie qui donnera par la suite la Basse-Navarre ainsi que l'ancien aragonais (lequel sera progressivement remplacé par le castillan dans la partie méridionale du royaume à la fin du Moyen Âge).

La langue basque connait un essor particulier au XVIe siècle, époque de l'imprimerie et de la Réforme et c'est à l'initiative du royaume de Navarre que cela se produit. Ainsi la première œuvre imprimée Linguæ Vasconum Primitiæ (Bernard d'Etchepare, 1545) et la traduction du « Nouveau Testament » Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria (Jean de Liçarrague, 1571).

La défense de la langue se produit aussi dans les institutions. Ainsi, les États de Navarre réclament en 1590 la révocation des nominations de Pierre de Lascostes comme notaire royal, et de Jean de Laforcade, comme procureur général, parce qu'ils n'entendaient pas le basque[21].

L'édit de Pau relatif à la fin de l'indépendance politique de la Navarre (1620) prévoyait bien l'interdiction de l'usage d'autres langues que le français dans les institutions, mais les États de Navarre insistaient encore en 1789 pour la défense de l'usage de la langue basque[22].

La fin de l'indépendance navarraise et l'autoritarisme linguistique de la France et de l'Espagne ont entrainé un recul dramatique de la langue basque jusqu'au XXe siècle.

Notes et références

Notes

- ↑ Annexion de la Navarre par la France : le , l'Assemblée nationale française décrète que la Navarre est « réuni[e] au Béarn pour former un seul Département »[11] – appelé le , département du Béarn[12], puis le , département des Basses-Pyrénées[13]. Ces décrets entrent en vigueur par lettres-patentes du roi des François [sic][14] le . Tout cela avait été précédé dès le , par un décret portant constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives[15] ; et le , avait été lue à l'Assemblée une adresse « par laquelle la Navarre adhère au décret qui l'a confondue avec la France »[16].

Références

- ↑ espagnol : Navarra et basque : Nafarroa.

- ↑ Ambroise Mainhaguiet, Le royaume de la Basse-Navarre, 1523-1790, FeniXX, 196 pages

- ↑ Jean-Louis Davant (préf. Lorea Uribe Etxebarria), Histoire du peuple basque, Bayonne; Donostia, Elkar argitaletxea, coll. « Collection Histoire », , 11e éd. (1re éd. 1970), 352 p. (ISBN 9788497835480 et 8497835484, OCLC 49422842).

- ↑ Manex Goyhenetche, Histoire générale du Pays basque : Préhistoire-Époque Romaine-Moyen-Âge, t. 1, Donostia / Bayonne, Elkarlanean, , 492 p. (ISBN 2913156207 et 8483314010, OCLC 41254536), p. 125-158.

- ↑ Ramirez de Palacios 2015, p. 259-296.

- ↑ Ramirez de Palacios 2015, p. 345-382.

- ↑ Ramirez de Palacios 2015, p. 333.

- ↑ Ramirez de Palacios 2015, p. 430.

- ↑ Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Royaume de Navarre » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource).

- ↑ Pinoteau 2004, p. 889-890.

- ↑ Décret du .

- ↑ Décret du .

- ↑ Décret du « qui ordonne de présenter à la sanction et à l'acceptation du roi, la rédaction générale des décrets sur la division de la France en 83 départemens ».

- ↑ Lettres-patentes du Roi : sur décrets de l'Assemblée nationale des , et , qui ordonnent la division de la France en quatre-vingt-trois départements-, Imprimerie nationale, (lire en ligne). La Navarre n'est toutefois pas expressément mentionnée dans la liste des territoires départementalisés.

- ↑ Décret portant Constitution des Assemblées primaires & des Assemblées administratives.

- ↑ Gazette nationale, ou Le Moniteur universel, No 130, mercredi , lire en ligne.

- ↑ Cette assertion relève du débat entre courants nationalistes : la moindre des choses serait de fournir des références.

- ↑ a b c et d Héraldique Européenne : Navarre

- ↑ Blanchet (1893), pp. 45-46 [1]

- ↑ Dumas (1959), p. 298 [2]

- ↑ AD64, C 1542

- ↑ Polverel (1789), pp. 188-189

Voir aussi

Sources et bibliographie

- AD64 – Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, e-archives [3]

- (de) Joxe Azurmendi, « Die Bedeutung der Sprache in Renaissance und Reformation und die Entstehung der baskischen Literatur im religiösen und politischen Konfliktgebiet zwischen Spanien und Frankreich », dans Wolfgang W. Moelleken, Peter J. Weber (éds.), Neue Forschungsarbeiten zur Kontaktlinguistik, Bonn, Dümmler, (ISBN 978-3-537-86419-2).

- Gustave Bascle de Lagrèze, Le Trésor de Pau, Archives du Château d'Henri IV, avec des Fac-Simile, Pau, Vignancour, (lire en ligne).

- J.-Adrien Blanchet, Numismatique du Béarn. Tome premier. Histoire monétaire du Béarn. [« Numismatics of Béarn. Volume One. Monetary History of Béarn. »], Paris, Ernest Leroux, (lire en ligne)

- Françoise Dumas, « Les frappes monétaires en Béarn et Basse-Navarre d'après les comptes conservés aux Archives départementales des Basses-Pyrénées. » [« Minting in Béarn and Lower Navarre according to the Accounting Records conserved in the Departmental Archives of the Pyrénées-Atlantiques. »], Société Française de Numismatique, Paris, vol. 2, no 6e série, , p. 297–334 (lire en ligne)

- Gérard Folio, « La citadelle et la place de Saint-Jean-Pied-de-Port, de la Renaissance à l’Époque Contemporaine », Cahier du Centre d’études d’histoire de la défense, no 25, « Histoire de la fortification », 2005, p. 18-28, (ISBN 2-11-094732-2). [lire en ligne] [PDF]

- Hervé baron Pinoteau, « Les armes de Navarre au nord des Pyrénées et quelques considérations annexes », Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, vol. VIII/2 : « Homenaje a Don Faustino Menéndez Pidal », , p. 889-916 (ISSN 1133-1240, lire en ligne).

- Étienne de Polverel, Tableau de la constitution du royaume de Navarre, et de ses rapports avec la France ; imprimé par ordre des États-généraux de Navarre, Paris, (lire en ligne).

- Bruno Ramirez de Palacios, Charles dit le Mauvais : Roi de Navarre, comte d'Evreux, prétendant au trône de France, Le Chesnay, Éditions la Hallebarde, , 530 p. (ISBN 978-2-9540585-3-5).

Articles connexes

Liens externes

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- LCCN

- Espagne

- Israël

- WorldCat

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes

:

: - Gran Enciclopedia Aragonesa

- Gran Enciclopèdia Catalana

- (es) Présentation historique, géographique,… de la Navarre sur le site institutionnel de la Comunidad (en espagnol).

- Histoire du royaume.

Portail de la Navarre

Portail de la Navarre  Portail du Pays basque

Portail du Pays basque  Portail des Pyrénées-Atlantiques

Portail des Pyrénées-Atlantiques  Portail des Pyrénées

Portail des Pyrénées  Portail du haut Moyen Âge

Portail du haut Moyen Âge